Le nom du capitaine Rieux, qui prit en 1589 le château de Pierrefonds au nom de la Ligue est bien connu des ouvrages d’histoire locale. Il est généralement présenté comme le chef d’une bande de soldats se comportant comme des pillards, mettant à feu et à sang les campagnes alentours. L’abbé Carlier, dans son Histoire du Duché de Valois, commente ainsi le destin de celui qui fut finalement pendu à Compiègne en mars 1594 : « Rieux méritait la peine du gibet comme rebelle, chef de parti, comme traitre du Roi, comme brigand, comme assassin et comme un scélérat qui poussait au crime ». Dans son article intitulé « Recherches sur le capitaine Nicolas de Rieux, gouverneur de Marle, Pierrefonds et Laon » Stanislas Prioux tente de réhabiliter Rieux « faussement défiguré par la plupart des historiens qui ont écrit sur la Ligue ». Deux témoignages contemporains de ces événements semblent ne jamais figurer dans les sources de ceux qui ont écrit sur Rieux et apportent un éclairage particulier : le premier est celui d’Esmery de Foucault, prieur de Saint-Sulpice de Pierrefonds au début du XVIIè siècle qui écrivit un « Mémoire des révolutions arrivées à la ville de Pierrefonds pendant les guerres civiles au XVIè siècle » ; le second est celui de Guillaume du Sable, gentilhomme de la vénerie du roi et poète à ses heures, qui consacra plusieurs textes à Rieux dans sa « Muse Chasseresse ».

« Rieulx le jeusne » et « Rieulx l’aisné »

Dans son récit de l’année 1589 Foucault écrit : « Environ le mois de may de la dicte année, à cause de la guerre que faisoient iceulx, le sieur de Rieulx le Jeusne qui estoit du party du Roy, vint nuitamment audict Pierrefons avecq nombre de gens de guerre, prit le bourg, mit le feu en plusieurs maisons qui furent bruslées et y eut grand dommage partout ». Une note, de la main d’Amédée de Caix de Saint Aymour, qui a transcrit le texte de Foucault précise que « on appelait Rieux de Pierrefonds « M. de Rieux le Jeune », pour le distinguer du maréchal du même nom ». C’est peu probable et ce pour plusieurs raisons : d’une part le maréchal dont il est question, Jean de Rieux, était décédé en 1514, et il était peu probable qu’on les confonde ; d’autre part, Foucault mentionne à la phrase suivante « Rieulx l’aisné » : « Peu de temps après, le sr de Rieulx l’aisné se vint réfugier dans ledict Prieuré avecq nombre de soldatz, tant de cheval que de pied, et vivoient là dedans comme à une armée, prenant les biens dudict feu sieur Prieur, gastant et desmolissant tous les bastimens comme font ordinairement tels gens, et faisoient les dicts gens de guerre la guerre partout ».

C’est ce « Rieulx l’aisné » et non « Rieulx le jeune » qui allait devenir le gouverneur et commandant du château. Après avoir raconté comment le maréchal de Biron échoua, en août 1591, à reprendre le château, Foucault ajoute en effet : « Et fut ledict siège mis en l’année cinq cens quatre vint et onze, quy estoit lors gouverneur et commandant dans ledict chasteau ledict sieur de Rieulx, qui quitta ledict Prieuré, se mit par le consentement dudict sieur Lieutenant dans led. chasteau, où après y avoir esté quelque temps avecq ledict Lieutenant, ledict de Rieulx mit hors d’icelluy ledit Lieutenant. »

Qui était alors « Rieulx le jeune » ? Le baron Bonnault d’Houët, dans « Compiègne pendant les guerres de religion et la Ligue », donne la réponse : il est question du « cadet de Rieux », qui s’était emparé du château de Vez, pour la Ligue. « Rieulx le jeune » était donc le frère de « Rieulx l’aisné ». Et si Esmery de Foucault précise qu’il était « du parti du roy », ce qui peut paraître surprenant, l’explication en est donnée également par Bonnault d’Houët, qui précise à propos de la prise du château de Vez : « Furieux de la trahison du lieutenant auquel il en a donné la garde, il abandonne le parti dont son aîné restera l’un des plus vigoureux partisans ». Le pillage de Pierrefonds par « Rieulx le jeune » dont fait état Foucault est également mentionné : « Une nouvelle tentative sur Pierrefonds, dirigée par le cadet de Rieux, ne réussit pas mieux que la précédente conduite par Humières. Ce fut pour les habitants le pillage et l’incendie ». La source de Bonnault d’Houët est un manuscrit rédigé pendant les événements par les compiégnois Claude et Nicaise Picart, manuscrit qui était alors en possession d’un membre de la Société Historique de Compiègne. Le recours à ce manuscrit pourrait permettre de préciser certaines dates, mais il est malheureusement aujourd’hui non localisé.

La prise du château de Vez

Le recours au manuscrit des Picart pourrait également permettre d’éclairer éventuellement l’épisode de la prise du château de Vez. Episode mentionné dans « Le château de Vez « , rédigé par Eugène Barbier en 1926, sur la base d’une source inconnue : « Le gouverneur de Pierrefonds était le sieur de RIeux, capitaine d’une bande d’aventuriers qui ravageaient le pays, arrêtant les voitures, s’emparant des châteaux par surprise; c’est ainsi qu’en compagnie de deux autres aventuriers Zacharie de Lanoy et Georges du Mont, il s’empara du château de Vez » .

Si une nouvelle fois il y a sans doute une confusion entre les deux frères Rieux, Bonnault d’Houët attribuant cet épisode au frère cadet de Rieux, on apprend donc les noms de deux autres ligueurs des environs : Zacharie de Launoy et Georges Dumont. Ces deux personnages apparaissent dans quelques documents originaux de l’époque : Zacharie de Launoy, écuyer, seigneur de Mont Saint Martin et de Mortefontaine, qui habitait Soucy, avait épousé Antoinette de Julliac. Georges Dumont, également écuyer, demeurant à Haramont avait épousé la sœur d’Antoinette, Françoise de Julliac (voir notamment acte du 2 mai 1579 devant Gosset, notaire à Villers-Cotterêts).

La prise du château de Vez est donc une histoire de famille, et ceci d’autant plus qu’un autre document nous apprend que les familles Rieux et les du Mont était également alliées: le 3 décembre 1593 comparaissent devant Nicolas Delaplanche, notaire de Villers-Cotterêts : Georges Dumont, écuyer à Haramont, et damoiselle Anne Dumont, fille à marier demeurant à Retheuil. Anne Dumont vend des terres provenant de la succession de sa cousine germaine Françoise … de Rieux, fille des défunts Nicolas de Rieux et de Marguerite Dumont.

Reste à savoir qui est qui… Le contrat de mariage d’Anne Dumont avec se marie en 1611 avec Pierre le Doien, « sergent ordinaire en la forêt de Cuise », daté de 1611, est conservé dans le minutier notarial de Pierrefonds. Anne Dumont habite alors à Rethondes et son témoin est son frère Georges Dumont. Elle habite alors Rethondes, village où, selon Claude Picard, le père du gouverneur Rieux de Pierrefonds possédait une maison. La conclusion est qu’il est extrêmement probable que Françoise de Rieux, Nicolas de Rieux et Marguerite Dumont soient de la famille des ligueurs.

Qui est Nicolas de Rieux, époux de Marguerite Dumont ?

Curieusement, le gouverneur Rieux de Pierrefonds n’est jamais nommé par son prénom dans les documents d’époque. Sa fiche Wikipédia le prénomme Antoine ou Jean. Il est plus probable qu’il s’appelait Nicolas, car il est prénommé ainsi dans un document concernant sa veuve Isabelle de Sermoise. Réfugiée à Bruxelles après la Ligue, elle effectue un don à l’abbaye d’Orval le 10 mars 1618 dans lequel elle est nommée « honorée dame Helene de Sarmoyse, vefve et relicte de feu Honoré Sr. Mrs. Nicolas de Rieux etc, en son vivant Gouverneur de la ville de Laon et Chasteau de Pierrefond (…) ».

On fera l’hypothèse qu’il n’y a qu’un Nicolas de Rieux, marié successivement à Marguerite Dumont puis à Hélène de Sermoise. Ne serait que parce que si Nicolas de Rieux époux de Marguerite Dumont était le père de Nicolas de Rieux époux d’Hélène de Sermoise, la succession de Françoise de Rieux ne serait pas tombée entre les mains d’Anne Dumont, mais entre celles de « Rieulx le jeusne », frère du gouverneur de Pierrefonds.

Rieux père et fils

Le père du gouverneur de Pierrefonds était aussi un ligueur. Bonnault d’Houët le mentionne : « Le père vient d’être tué pour la Ligue devant Orléans, mais deux de ses fils fidèles aux traditions paternelles se sont emparés l’un de Pierrefonds, l’autre du château d’Attichy ». C’est Guillaume du Sable, dans un texte intitulé « Au sieur de Rieux », qui nous livre quelques détails sur Rieux père :

« Ton père en ce pays était le roi des voleurs

Tu luy as succédé le suivant à la trace (…)

Nous savons qui tu es ton père fut cogneu

Tu pense estre esparviers et tu n’es qu’une buze »

Pour appuyer ses dires, du Sable raconte notamment le meurtre d’un canonnier par le fils Rieux, sur ordre du père :

« Un pauvre canonnier retournant à Cambray

A qui ton père avait retenu quelques payes

Et s’estant plaint de luy comme larron de vrai

Par toy le fist tuer passant entre deux haies »

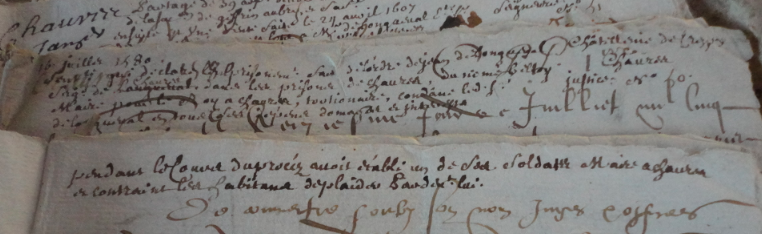

Outre le fait divers, ce texte est susceptible de nous éclairer sur la profession de Rieux père. La Satyre Ménippée, ouvrage satirique rédigé en 1593 pour moquer les états généraux de la Ligue, contient un discours imaginaire que Rieux fils, qui était présent à ces états généraux, aurait pu faire. Si, de la part la nature même du texte, les éléments contenus dans ce discours ne sont évidemment à prendre avec la plus grande des précautions, on retiendra le passage suivant : « il faut bien dire qu’il y a quelque chose de divin en la sainte union, puisque, par son moyen, de commissaire d’artillerie assez malotru, je suis devenu gentilhomme et gouverneur d’une belle forteresse ». Les auteurs de la Satire Ménippée n’avait sans doute aucun intérêt à inventer cette profession de « commissaire d’artillerie ». D’autant plus que l’épisode du meurtre du canonnier et des relations qui liaient ce dernier à Rieux le père pourraient faire penser que Rieux père était également commissaire d’artillerie. Et d’ailleurs on voit apparaître dans les registres paroissiaux de Compiègne, comme cela a été relevé par Bonnault d’Houët un tel personnage: Martin de Rieux, qui, le 30 janvier 1584 est dit « commissaire de l’artillerie du roi » dans un acte du registre de la paroisse Saint-Jacques de Compiègne. C’est sans doute le même qui est qualifié d’écuyer le 18 août 1587 dans un acte du registre de la paroisse de Saint-Antoine. Ce Martin de Rieux venait de Rethondes : dans une « montre d’armes » de la compagnie de « Monsieur de Crévecoeur », datée du 22 mars 1581, figure en Martin de Rieux « demeurant à Artonde », qui avait été enrôlé à Danizy près de la Fère le 20 septembre 1580(Bibliothèque Nationale, Clairambault 279). C’est sans doute le même Martin de Rieux qui décède vers 1608 à Rethondes, qui possédait le « pavillon » de Rethondes, et dont la succession vacante est adjugée le février 1609 à Antoine de Sermoise, seigneur de Villarceau, enseigne de la compagnie des gens d’armes du sieur de Longueville, et qui était sans doute un proche parent d’Isabelle de Sermoise (Bulletin de la Société Historique de Compiègne, tome troisième, 1876-1877, page 143).

Il a souvent été écrit que le grand-père de Rieux était un maréchal-ferrant. Or cette assertion provient également de la Satire Ménippée, qui fait dire à Rieux: « mon grand père estoit Mareschal en France, ou de France, et s’il a gaigné en fer, je gaigneray Paradis ». Cela ne semble pourtant qu’être une référence à la famille bretonne de Rieux, qui compta en ses membres un maréchal de France, et avec laquelle le gouverneur de Pierrefonds n’avait aucun lien. Et puisqu’on parle de « maréchal », c’est également pour l’auteur du texte l’occasion d’un jeu de mots « en fer » / « paradis ». A la lecture de cet extrait de la Satire Ménippée, on se gardera donc de conclure que le grand-père de Rieux était maréchal-ferrant !

Qui était le cadet de Rieux ?

Nous avons montré que le gouverneur Rieux de Pierrefonds se nommait sans doute Nicolas de Rieux et était commissaire de l’artillerie du roi, profession qu’il partageait probablement avec son père, dont on pense qu’il se nommait Martin de Rieux. Il reste à se pencher sur le frère du gouverneur de Pierrefonds, celui-là même qui, ayant pris le château de Vez pour la Ligue, avait finalement changé de camp et rejoins le « parti du Roy ».

Sur ce dernier, en revanche nous n’avons aucun élément tangible. On notera tout de même qu’Henri Luguet a relevé, en dépouillant les minutes du notaires Picart de Vic-sur-Aisne, la mention d’un certain Charles de Rieux, écuyer à Rethondes, qui loue en 1601 des terres à Paul de Chefdeville, prêtre prieur de Rethondes. Ce Charles de Rieux était il le frère de Nicolas de Rieux ?